2014年3月28日(土)、伝統構法をユネスコの無形文化遺産に登録するための運動の皮切りとして、京都でキックオフフォーラムを行いました。このページでは、その時のフォトレポートを掲載します。

※このイベントは、2018年4月に当会と合併した「伝統木造技術文化遺産準備会」の主催により、開催されました。

キックオフフォーラムの会場となった「ひと・まち交流館 京都」。市民に欠かせない活動の場として、盛んに活用されているようです。

スタッフは11時半に集合し、準備開始です。中央で指示をしているのが、事務局代表の大江忍。

当日は、数多くの配布資料がありました。大勢で資料の仕分けをしていきます。

スムーズな対応をするために、予約した内容に応じて、受付を別にしました。どこが何の列なのか、わかりやすいよう、鳥居状の木枠をつくり、表示をします。

300人収容の会場はほぼ満員。参加希望者多数のため、開催4日前には予約も閉めきらせていただきました。

入場できなかった人のために、USTREAMによるネット生中継も行いました。担当スタッフのビデオフレンドの関根学。

生中継とは別に、記録用の撮影もしています。近日中に、編集された映像を公開予定です。

司会役の佐藤和歌子。佐賀県で「NPO法人 森林をつくろう」の理事長をしています。

まずは会長の中村昌生から、開会の御挨拶。この運動を立ち上げた思いについて語りました。

生中継映像は、スマートフォンでも見ることができました。10数秒のタイムラグがありますが、とてもクリアに配信されています。

事務局の大江より、この運動の趣旨説明。

最初のプログラムは、NPO市民文化財ネットワーク鳥取の理事長である、渡辺一正さんによる基調講演「伝統木造建築技術の先端性」。

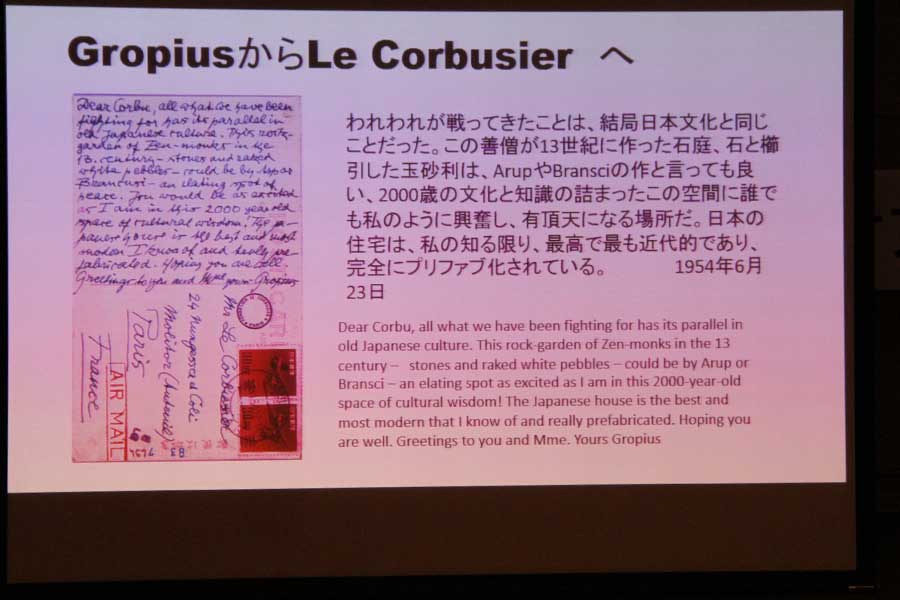

スライドの一枚。バウハウスで知られるグロピウスが、ル・コルビジェに送った書簡。「日本の住宅は、私の知る限り、最高で最も近代的であり、完全にプリファブされている」という内容。

聞き入る聴衆。

15分間の休憩の後に、パネルディスカッション「日本の生活文化と伝統構法」が始まりました。

堂宮大工棟梁の代表として、鵤工舎の小川三夫さん。

能楽師の片山九郎右衛門さん。

日本画家の森田りえ子さん。

基調講演に引き続き、渡辺一正さん。

コーディネーターは、代表の中村がつとめました。

話は、建築技術だけにとどまらず、日本の伝統文化全体にまで広がりました。

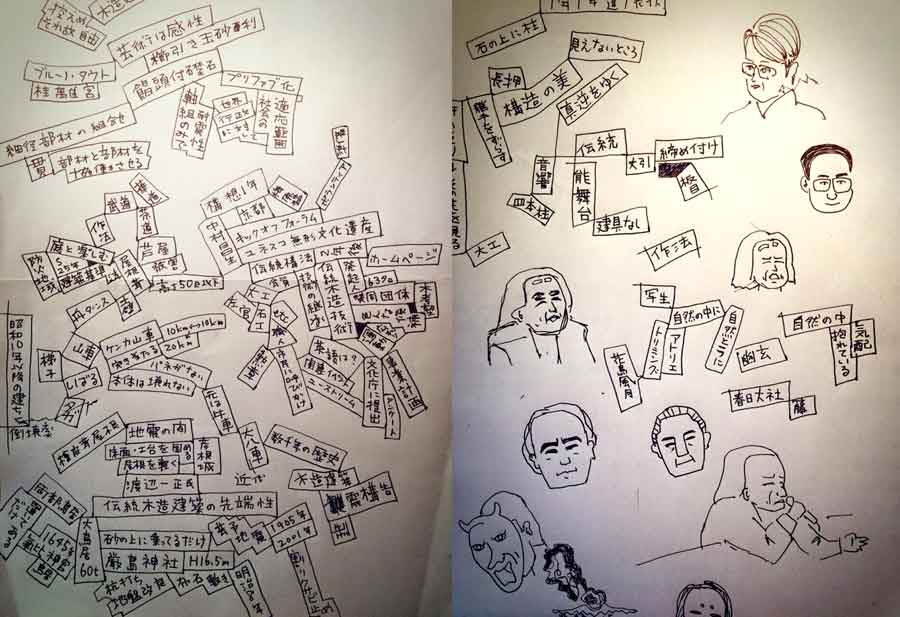

参加したある大工さんのメモ。話がどれだけ広がったかという一端がうかがえますね。

パネルディスカッション終了後、会場内の若き職人たちが前に出て、メッセージをします。大半が、この運動の発起人であり、会員です。このために作業着や半纏姿でかけつけたものもいました。

第一声は滋賀県の宮内建築の宮内寿和。何百年と伝えられてきた伝統構法の技が、平成で途切れるか、盛り返すか、今がその分かれ目だという話をしました。

奈良県の大和社寺の宮村樹。技術を伝えていくために、大和豊匠塾を立ち上げました。

高知からは、松匠建築の小松匠。

大阪からは、木又工務店の木又誠次。

埼玉の綾部工務店、綾部孝司。

滋賀の山元建具店の山元克司は、建具の世界の窮状を訴えました。

岡山の杣耕社の山本耕平と、ジョナサン・ストレーンマイヤー・アラン。

三重の左官、蒼築舎の松木憲司からは、自然そのものである土と向き合うことの素晴らしさを。

最後に、日本人の父とアメリカ人の母を持つ、埼玉県出身の大工、杉原敬。彼は今は、東日本大震災の被災地である宮城県石巻市に移住して、失われたものを復元したり、新たにつくる仕事をしています。

職人たちの魂の訴えに、聞き入る参加者。

宮内からの依頼で、フォーラム終了の一本締めの発声をする、小川棟梁。

会場全体に、大きな締めの拍手の音が鳴り響きました。

閉会時に、第2回発起人会を5月29日に開催することをアナウンスし、大勢の発起人の参加申し込みがありました。

今後とも、この運動にご注目ください。